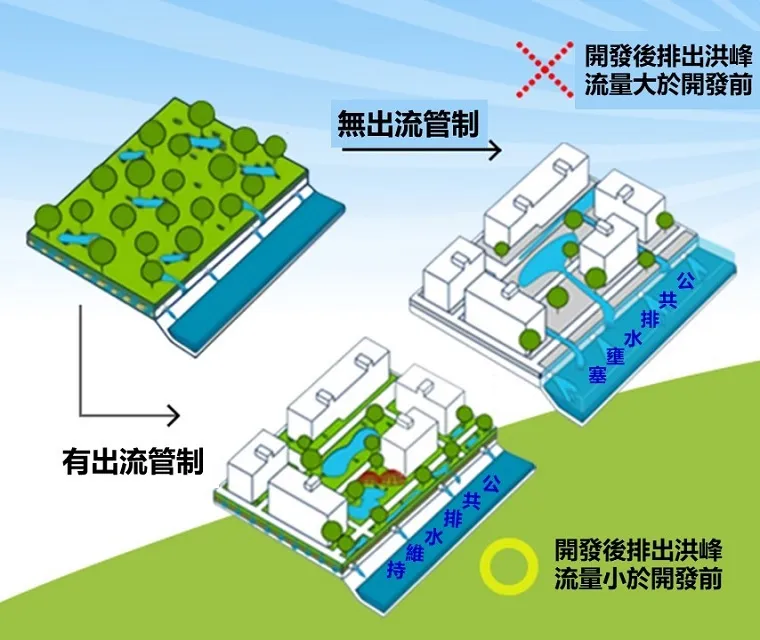

水利署表示土地开发利用若减少透水面积或改变地形,将造成地表迳流增加,出流管制要求开发单位自己设置滞洪池及管制出流量,将雨水有秩序地、慢慢地排入公共排水系统,避免因瞬间巨大流量,排挤到周边地区的排水需求。

面对极端气候威胁,精进治水工作刻不容缓,经济部除已提报行政院4年千亿元计划加速系统性治水,另于9月5日公告修正开发案件适用出流管制规定。

经济部统计,开发单位依出流管制规定规划滞洪,全国累计已逾1,600万立方公尺,大约是半座新竹宝二水库库容量。新制实施后,未来中、小型的开发案如物流中心、旅宿或学校等,也必须提出「出流管制计划书」,预期将提升出流管制效益,减缓开发行为对公共排水系统的负担,间接降低邻近地区的淹水风险。

经济部水利署表示,为利开发单位因应,修正后新制明定为期1年的缓冲期,在缓冲期间内,若开发单位依既有程序提出申请,仍可适用旧制规定。

部分开发单位担心增加中、小型案件的开发成本,对此水利署说明,新制于草案阶段已广邀各界研商听取产业意见并审慎评估冲击,这次除扩大适用门槛,也同步增订更简便、务实的快速通关管道,例如取消旧制要求的水理演算;审查到场说明由「应」改为「得」通知,让主管机关可依签证技师意见直接审查核定。

此外,水利署表示对主动采用「低冲击开发」方式,未额外增加迳流量的开发单位,允许其由技师签证后,送主管机关同意就可免办出流管制,减轻对中、小型开发案的影响。

面对气候变迁所带来的极端降雨,水利署指出,出流管制新制虽加重开发单位责任,但也设计更简便、务实的配套措施,未来将偕同地方政府共同推动。经济部已整理新制十大常见问答(QA)供民众了解,详情可至水利署官网点阅(https://gov.tw/nHt)。期盼透过出流管制新制,打造更具承洪韧性的家园。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞