亚洲大学附属医院精神科医师吴佳铮指出,失智症是一种进行性的脑部退化性疾病,常见的症状不只包括记忆衰退、判断力下降、语言或方向感变差等「认知功能障碍」之外,也会伴随出现忧郁、焦虑、失眠、躁动、妄想与幻觉这类「精神行为症状」,往往让患者与照顾者双方都陷入巨大压力,甚至影响整个家庭的运作。

热门新闻:台中雾峰山区惊传毒蛇咬死犬只「2死3伤」 居民出门带铁棍

吴佳铮表示,以李翁为例,他原本个性活泼,近年开始渐渐变得沉默、不爱出门,经常无故唉声叹气,家人观察到他会反复提起过去不愉快的往事,有时吃过饭却坚称自己还没吃,指责家人不给他饭吃,最近几个月,更出现明显的妄想行为,坚信媳妇偷了他的钱,还试图下毒害他,导致家中争吵不断,让家庭气氛紧绷到极致。

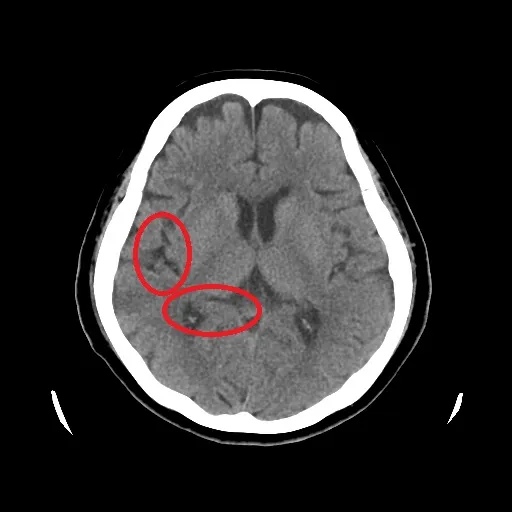

由于家人们十分困惑与挫折,每个人几乎都身心俱疲,因此不得不求助就医,经透过认知功能量表筛检后,察觉患者短期记忆已有明显退化迹象,进一步安排抽血与脑部核磁共振影像检查,也发现他的大脑显著萎缩,最终确诊为轻度失智症合并忧郁与妄想等精神行为症状。

所幸经沟通后,患者愿意接受接受「抗失智药物」、「抗忧郁剂」及「抗精神病药物」的多方治疗,并透过医师团队向家属说明照顾技巧与情绪支持的卫教指导,患者数月后病情逐渐稳定,记忆退化的速度有所延缓,原先深夜起床藏钱、控诉家人的妄想情况也大为减少,总算让家庭生活回归平静。

吴佳铮提醒,根据卫福部调查,全台约有35万名65岁以上的失智长者,也就是每百位65岁长辈中就有8位可能患病,其中有约三分之二的患者会出现至少一种精神行为症状,最常见的包括忧郁、日夜颠倒、焦虑、重复行为以及妄想,尤以「被偷」与「被害」妄想最为常见。

吴佳铮呼吁,许多长辈因病识感缺乏,不认为自己生病,照顾者若采取责备、纠正或强硬对抗,反而会引发更多冲突,因此治疗的第一步就是学习理解失智症的本质与症状,若能提早发觉上述症状,尽早就医评估,就能有效延缓病程、稳定情绪、减轻家庭负担,千万不要讳疾忌医,才能与疾病和平共处。

她也建议,降低罹患失智症风险可借由维持规律作息与睡眠品质、培养运动与社交习惯、多从事脑力活动(如阅读、下棋)、均衡摄取富含抗氧化物的饮食做起,同时务必控制三高、避免抽烟与酗酒,也是有效方式之一。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞