台北荣总职业医学及临床毒物部杨振昌教授兼部主任提醒,毒菇外观常与可食用菇类极为相似,像绿褶菇(Chlorophyllum molybdites)就是最容易被误认的品种。坊间流传「颜色鲜艳的才有毒」、「有菌托或没虫蛀的有毒」等说法都不准确。即使现在有手机App与AI辨识,也会受光线、角度、菇体生长阶段影响而出错,专家仍强调千万不要只靠外观或App判断来吃野菇。

毒菇的毒素种类繁多,可能影响肠胃、神经、肝脏、肾脏、肌肉甚至血液系统,有的潜伏期短至30分钟就发作,有的要等数天才出现症状,严重时甚至致命。更可怕的是,有些毒菇的毒素经过烹煮也去不掉。像肝损伤型毒菇,常在初期症状缓解后突然恶化,造成肝衰竭。

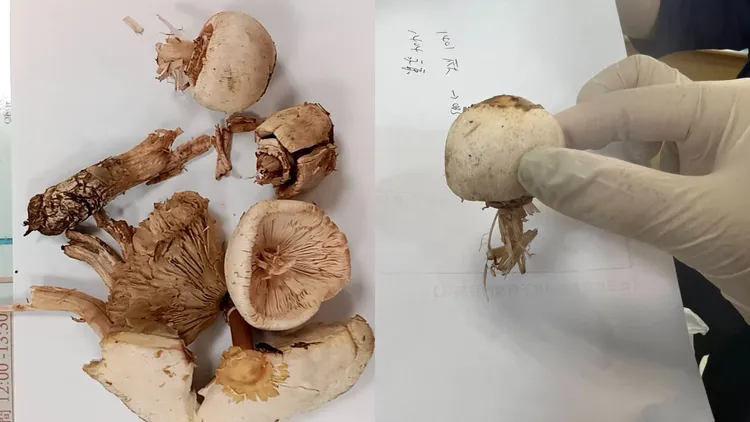

如果怀疑吃到毒菇,第一时间要停止进食,并保留剩下的菇体或拍照,冰存或阴干保存,以利后续鉴定。同时应尽快就医,不要因症状暂时好转就掉以轻心。高风险族群如小孩、长者、慢性病患者更要特别注意。若出现呕吐、腹泻、黄疸、幻觉、抽搐等任何症状,都应立即送医。

卫福部暨台北荣总毒物中心提醒,遇到毒菇中毒可随时拨打24小时免费专线02-28717121,提供照片、症状及发作时间,方便专业人员协助判断并给予医疗建议。保命的关键,就是不要乱采、乱吃不明的野菇。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞

全台最大「布丁狗圣诞树」亮相!百货推免费电影票、拉面买1送1