一生专注于量子领域研究的马丁尼斯(John M. Martinis),凭借40年前在加州大学柏克莱分校(UC Berkeley)实验室的重要发现,获得今年诺贝尔物理学奖。

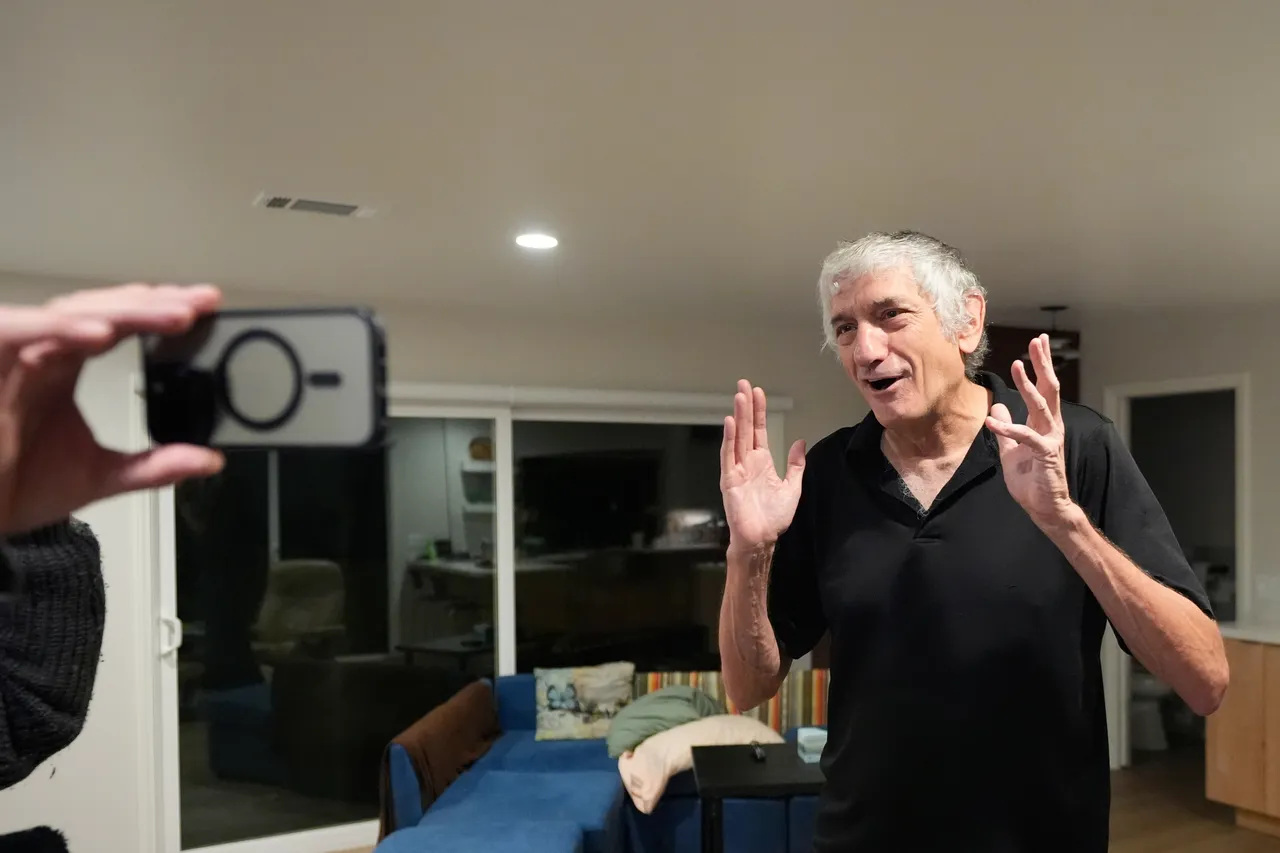

「台湾有寄信恭贺我,我和台湾有很特别的缘分。」马丁尼斯在满档行程过后接受中央社视讯专访,表示和台湾合作多年,相当乐在其中,很高兴能协助台湾推进技术。

1980年代中期,马丁尼斯与柏克莱指导教授克拉克(John Clarke)、博士后研究员德沃雷(Michel H. Devoret)成天泡在实验室里研究电路。他对那段「持续创新」的岁月念念不忘:「我们当初必须自己想很多点子,才能让实验顺利进行...像同轴电缆这种东西我都得自己做,现在大家觉得理所当然的产品,以前我们都得自己动手做。」

时隔40年,师徒3人因「在电路中发现宏观量子力学穿隧效应及能量量子化」共同获得诺贝尔物理学奖肯定。宏观量子力学穿隧效应的发现,证明了量子力学的奇特现象不只存在于原子或电子等微观世界,还可以在肉眼可见的宏观尺度上观察得到。

这项发现为超导量子电脑的发展奠定基础。马丁尼斯后来也领导谷歌(Google)的量子人工智慧团队,致力建立实用的量子电脑,并在离开Google后共同创办了Qolab新创公司,专注超导量子电脑硬体开发,同时担任中研院顾问,合作开发量子位元的制程。

马丁尼斯表示,台湾能投入经费在一些偏研究导向的计划,这是非常棒的事情,同时,台湾还擅长将研究转为产品,做出真正实用且优质的东西,而这两件事(基础研究与制造应用)要结合起来其实并不容易,台湾研究人员一直学习精进这方面的能力。

他说,「你们的公司、你们的国家非常成功,而且很明显已经是全球重要的制造中心。」他也建议年轻研究人员可以持续思考更长远的实际应用,推动科技升级。

除了硬体,马丁尼斯对台湾的好山好水印象格外深刻;他回忆,有次到东海岸国家公园健行,感觉像是参加团队合作活动(team building),非常愉快,「有一条非常狭窄的峡谷,大理石岩壁上还有绳索...风景极其壮丽,是我在美国从未见过的美景。」

「我也很喜欢那里的美食,还有当地的人,台湾让我感觉充满活力。」他说。

马丁尼斯也表示,期待未来与台湾有更多合作,「我们公司名称是Qolab,Q代表量子,Collaboration意味合作,我们非常重视合作,希望能与中研院团队继续合作。」

谈到量子位元制程与量子电脑挑战,马丁尼斯表示,量子位元的制作方式与传统半导体制程仍存在差异,因此必须对既有流程进行调整,才能正确制造量子位元,而这也是全球研究团队面临的课题。他对现今发表的量子晶片或电脑突破则抱持审慎态度。

在柏克莱实验室以务实风格闻名的他说,「我们在这个领域刚起步时,就努力做到非常严谨的科学测量,并且要把事情做好,这是计量学(metrology),不是神话学(mythology)」,这就是我们所坚持的。这也是这个领域之所以成功的原因。」

即便天还没亮就起床,马丁尼斯说「今天是不可思议的一天」。他希望克拉克、德沃雷都能前去瑞典领奖,一起回忆那段美好的时光,「与他们一起工作,特别是身为一个年轻研究员、一个年轻科学家,那段惊奇的旅程,是我职业生涯的一大亮点。」

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞