买棉花棒被罚10万元

事件起因是台南一名陈姓女子2年前在淘宝花480元买了20包棉花棒,却因属于违规输入物品,当时就遭海关销毁。原本以为事情告一段落,没想到近日却有员警持拘票上门逮人,甚至警告若不配合将发布通缉。陈女被迫带回派出所,还在铁笼里待了一晚,事件在网路上曝光后引发热议。

陈女在网上强调,她不知道有公文寄来,只晓得棉花棒已被销毁,如今却要缴10万元罚锾,等于付出超过200倍的代价。她质疑2年前的案子现在才执行,直呼不合理,「政府真的有这么缺钱吗?」不少网友也好奇,网路购买棉花棒是否合法,其实是有相关规范。

医材分等级 你能不能随意购买

其实网路上购买医材本来就有相关规范,医疗器材及化粧品组副组长陈映桦说明,只要涉及医疗效能,例如消毒、吸收体液、辅助治疗等,即使是再普通的物品,也会被归类为医材。

以棉花棒为例,若单纯标示为「耳朵清洁」,可视为一般日用品;但若包装强调「灭菌处理」或「可用于伤口」,就会被认定为医疗器材。

并且医材依照风险高低,医材分成三等级:

第一等级属低风险,包括棉花棒、OK绷、纱布、医用口罩

第二等级为中风险,如隐形眼镜、血压计、保险套

第三等级则是高风险产品,包括心律调节器、人工关节等,不同等级管理严格度也不同。

四大陷阱区块 小心别踩雷

但购买未灭菌的棉花棒为什么会触法?陈映桦解释,棉花棒若标示为「耳朵清洁」,可视为日常用品,但若包装强调「灭菌处理」「可用于伤口」,就会被认定为医疗器材。

她说明:「那位民众一次买了20包棉花棒,远远超过自用数量,加上商品被认定为医材,因此才会触法。」根据规定,若要免申请输入,医用棉花棒以200支为限、OK绷60片、液体OK绷4条、保险套60个、卫生棉条120个、医用口罩250片,而且每人每半年仅限一次。超过就必须依规申请,否则一旦被查获,将面临6万元以上、200万元以下的罚锾。

此外现在线上购物盛行,民众不只可能在网上自行购买医材,常常会考虑把「多余的东西」放上网贩售,陈映桦点出4大民众容易触碰到的陷阱区块,提醒民众注意:

1. 国内贩售:未具资格就违法

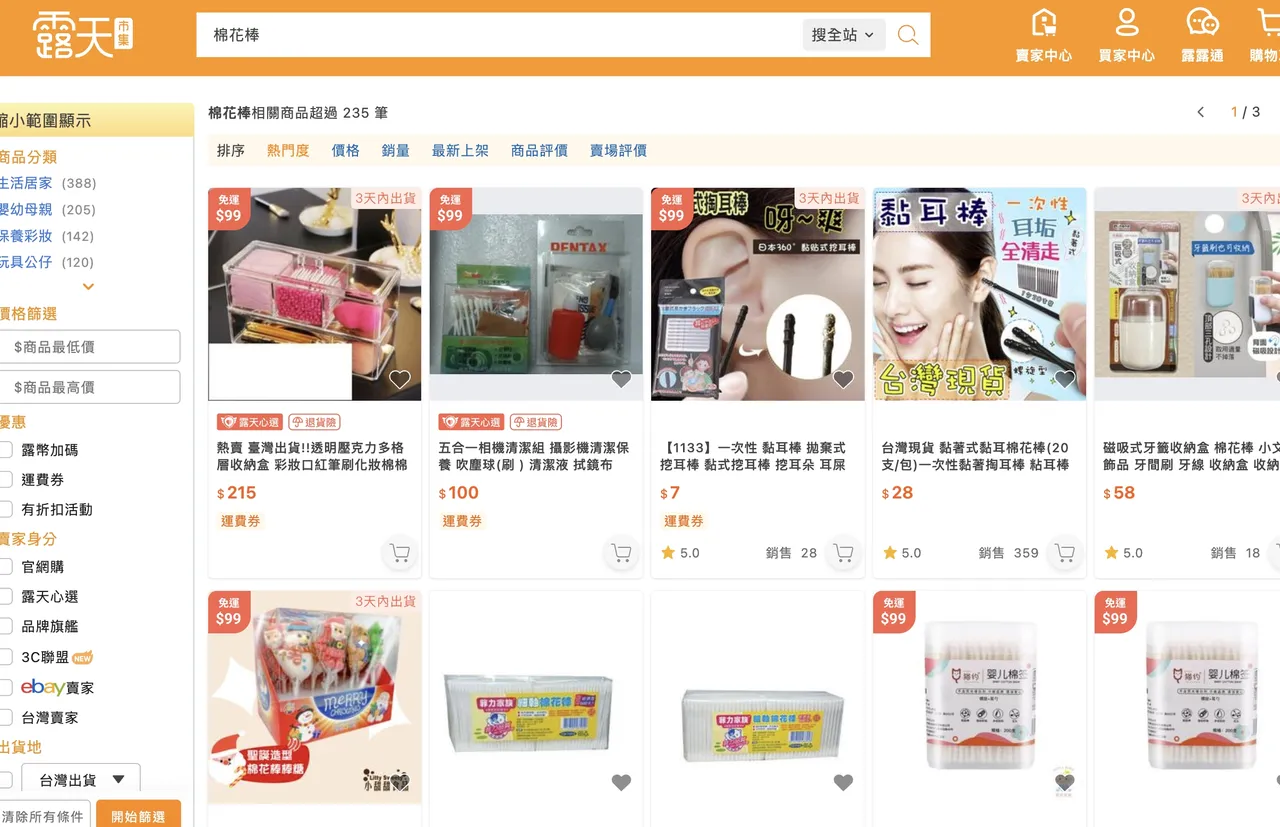

根据《医疗器材管理法》,贩售医材必须具备药局或医材商资格,并清楚标示品名、许可证字号、厂商资讯与咨询专线。陈映桦指出,不少民众以为「在虾皮、露天拍卖买就安全」,但平台只是第三方,若卖家未具资格,商品依旧属于违法。

台北市卫生局就曾查获多起案件,业者贩售按摩器材、医用护具却未取得许可,最后遭重罚。2024年单案最高罚金达126万元。

2. 国际网购:自用数量超过就触法

跨境购买是另一大地雷。许多人趁免运活动一次囤货,却不知已超过「自用标准」。像是该名棉花棒案例,或是民众一次购入数百片口罩、数盒快筛,结果遭海关扣押甚至裁罚。

食药署提醒,即使确定是「自用」,只要超过规定数量、或半年购买超过一次,若是购入自用范围内数量、品项的的医材有转售、贩售情形,食药署提醒恐涉违反医疗器材管理法第35条第2项供售限制规定,以第70条第10项处新台币3万元以上100万元以下罚锾。

3. 转售、二手买卖:视同贩售

疫情期间,不少人囤积快筛、血氧机或口罩,用不完后放上网拍,或将大包装棉花棒、口罩拆开分装转售。陈映桦强调:「这些行为已属『贩售意图』,甚至可能触及制造行为。」

依医材法第25条,未经许可擅自制造、输入或变更标示,最重可处3年以下徒刑,并科1000万元罚金。她特别提醒:「很多人以为分装很单纯,但法律认定它是制造,后果比单纯贩售还要严重。」

4. 广告夸大:踩到最贵地雷

医材广告也受严格限制。不得宣称疗效、不得用「百分百有效」「完全阻隔病毒」等夸张字眼。违者可处20万元以上、500万元以下罚锾。曾有厂商宣称口罩能「完全阻隔病毒」遭罚。

大平台不保证安全 知名卖场也未必合法

除了棉花棒,许多常见产品也属医材,但一般民众往往忽略。例如隐形眼镜、隐形眼镜药水、酒精棉片、血氧机、快筛试剂、医用口罩,通通都需遵守规范。疫情期间,网路团购快筛试剂的情况就屡见不鲜,甚至有人误以为「知名平台」购买就没问题,但只要卖家无药商资格、商品无医材字号,一样违法。

食药署指出,虾皮、酷澎、露天拍卖等平台最常出现违法医材贩售,项目包含医用口罩、婴儿吸鼻器等。问题在于,买家往往以为「在大平台买就安全」,却没意识到平台只是第三方,卖家若无合法资格,买到的商品依旧可能来路不明。

另一个常见误区,是二手转卖或分装。许多人将家中不用的助行器、束腹带放上网拍,或将大包装口罩、棉棒拆开分装兜售,殊不知这些行为等同「制造或贩售医材」。

依医材法第25条,若未经许可擅自制造、输入或变更标示,最重可判3年以下徒刑、并科1000万元罚金。食药署提醒,「分装」绝非单纯买卖,而是触及制造层面,法律后果更严重。

卖家广告勿踩红线 宣传有效也会有事

医材广告同样受到严格规范。产品不得宣称疗效,也不能使用「百分百有效」等语。疫情期间,曾有业者宣称口罩能「完全阻隔病毒」,最后遭到裁罚。依《医疗器材管理法》,违法广告可处20万至500万元罚锾。

此外,若非医材却夸称具有医材效果,例如「防尘口罩」标榜能防疫,也属违法。这类案件频繁出现,食药署已设置「膨风广告专区」公开违规名单,呼吁民众检举。

若消费者不慎买到不合规医材,是否要负责?食药署解释,责任多半在卖家。一般买家并无贩售意图,不会被裁罚,但商品可能无法通关,甚至被海关销毁,造成金钱损失。

至于卖家,若无药商资格就上架医材商品,将被卫生局依规开罚。依条文规定,未具资格者违规贩售,处3万至100万元罚锾;若涉及制造或变更标签,则可追究刑责。

六都违法医材猖獗 台北市「罚最重」

六都近两年违法医材案件持续增加,台北市2024年查获40件、裁罚总额高达1133万元,单案最高罚金126万元,多因业者贩售非医疗器材却宣称具医疗效能,违反《医疗器材管理法》第46条。新北市2024年共28件、176万元,2025年截至8月已61件、201万元,常见违规品项包括牵引设备、医用护具、口罩、OK绷及隐形眼镜。桃园市去年更高达151件、528万元,今年截至8月已有76件、276万元,违规商品多元,从隐形眼镜盒、医用口罩到医疗用棉花棒皆有,最高单案罚锾达36万元。

其他县市也不遑多让。台中市2024年裁罚136件、418.5万元,今年至8月底又新增56件、197.5万元,违规商品以伤口护理、隐形眼镜与按摩治疗器材为主。台南市去年裁罚95件、285万元,今年已48件、144万元,产品虽无特定集中类别,但皆未符合法规。高雄市则在2024年开出163件、387.5万元,2025年至今59件、153万元,案件大多为一般民众未具医材商或药局资格却在网路贩售。

买医材3步骤 合法管道购买是重点

食药署解释,目前仅开放部分第一等级与第二等级医材可网售,例如OK绷、纱布、保险套、卫生棉条、月经量杯等。贩售者必须是药局或具医材商许可执照,并在网页清楚揭露品名、许可证字号、厂商资讯及咨询专线。

若平台卖家未标示许可字号,或以夸大广告吸引买家,卫生单位一旦查获,就会依医材法裁罚。

食药署呼吁民众购买医材时应遵循「一认、二看、三会用」。

一认:认识哪些属于医材。

二看:查看包装是否有医材许可证或登录字号。

三会用:使用前详阅说明书,正确操作。

同时,消费者可上食药署官网查询公开资料库,确认医材字号是否存在,避免买到非法产品。

棉花棒、OK绷、口罩看似日常用品,但一旦涉及医疗用途,就成了受管制医材,随意上网团购、转卖或分装,可能付出高额罚金甚至刑责。食药署强调,医材不同于一般商品,安全与效能攸关健康。消费者应多一分谨慎,透过合法管道购买,确保用得安心、避免触法。

點擊閱讀下一則新聞

點擊閱讀下一則新聞